ドイツ赤軍。昔は西ドイツ赤軍と言ったものだが、東西統一されて今では「ドイツ赤軍」と呼ぶらしい。略称はRAF。Rote Armee Fraktionつまり、赤軍派。日本語でドイツが付くのは日本赤軍と区別をつけるためなのだろう。この映画の題名でもあるバーダー・マインホフとは、中心メンバーであるアンドレアス・バーダーという男性とウルリケ・マインホフという女性から取っていて、彼らの集団はバーダー・マインホフ・グループ(Baader-Meinhof Gruppe)とも言われる。彼らが死亡した後もドイツ赤軍という組織は残ったので、彼らが活動していた時期をバーダー・マインホフ・グループと呼ぶのが正しいかもしれない。

アンドレアス・バーダーは映画で見る限り、革命の名を借りたゴロツキだ。実際の写真を見ても、そんな感じだ。バーダーの女でもある同じく中心メンバーのグドルン・エンスリンに「彼の革命への情熱は本物だ」と言われるが、銀行強盗等手段が目的となっていてとてもそのようには見えなかった。その他女性メンバーについてもミニスカートで銀行強盗をしたり、ファッションで革命ごっこをやっているようにしか見えない。ヨルダンのPFLPと合流するが、その訓練を自分たちは都市ゲリラだと言って嫌がったり、平気で外で裸になったりと相手の文化を顧みず、抑圧からの解放だと言い張った。その姿はまさに島国根性以上の井の中の蛙で何をしに来たんだといった感じだ。そんな感じでPFLPの兵士達とはうまくいかなかったようだ。日本赤軍の方はPFLPの兵士からも慕われたが、それとはえらい違いだ。

ウルリケ・マインホフの方は最初、記者だった。しかも、2児の子持ちだ。アンドレアス・バーダーが逮捕されると、ウルリケ・マインホフが雑誌のインタビューという名目で刑務所から出したタイミングで、他メンバーが連携して、アンドレアス・バーダーを救出した。その際、メンバーは監視員を銃撃しており、ウルリケ・マインホフはそのままアンドレアス・バーダーのグループに合流してヨルダンに脱出した。1970年のことだった。ウルリケ・マインホフの方はこのグループの声明文を書き、アンドレアス・バーダーが武闘派とすると、ウルリケ・マインホフは理論派だった。しかし、子供を持った女性というものは保守的になるものだと思っていたが、彼女はそうではなかった。それは夫との離婚のせいでもあったかもしれない。顔つきは重信房子に似ていないこともない。ともかく、ここでこの組織はルビコン川を渡ってしまったことになる。

PFLPから武器をもらい別れた後、再び西ドイツに戻り、銀行強盗や過激な爆破事件を続発させる。保守系新聞社や米軍基地に爆弾をしかけ爆破させた。当時は家賃の支払は現金が普通で、口座支払等電子化されておらず、居所をつかむことは難しかった。しかも、彼らは結構支持されており、寝所を提供するシンパもいた。次第にメンバーが銃殺されたり、逮捕されたりして追い詰められていく。1972年アンドレアス・バーダーとウルリケ・マインホフが続いて逮捕されて、この組織の一次メンバーは壊滅した。そのすぐ後、黒い9月事件というPLOのファタハによってミュンヘン・オリンピックに参加しようとしたイスラエルの選手がPLOメンバーの釈放を求める人質となり、11人が殺される事件が起きている。この事件も連動しているのかもしれない。しかもこの事件で殺された9人が西ドイツ警察の狙撃手の銃弾によるものという話もあり、謎の事件だ。逮捕後、バーダー・マインホフ・グループのメンバーはハンガーストライキを行い、メンバーのホルガー・マインスが餓死した。(ここには載せないが本物の遺体写真のやせ細り方はすさまじいい。)それが権力側が意図的に殺したものだとして、抗議デモが起きた。彼らはこの時期においても支持されていた。1974年ギュンター・フォン・ドレンクマン西ベルリン高等裁判所長官が報復として暗殺される。続いてRAFの二次世代メンバーはストックホルムのドイツ大使館を占拠する。この事件で二人の大使館員と一人メンバーが死亡する。

ウルリケ・マインホフは次第に精神状態がおかしくなり、1976年に自殺する。理論派で真面目だったため、精神的に追い詰められやすかったのかもしれない。物事を深刻に考えすぎてしまうところは日本の連合赤軍の内ゲバにも通じるところがあったのかもしれない。その後、RAFの二次世代が過激なテロ活動を行う。映画では本のアルファベットに印をつけてそれを続けて読むとメッセージになるという具合に、バーダー等が牢獄から指示を出していたとしている。ジークフリート・ブーバック西ドイツ連邦検事総長がホルガー・マインス、ウルリケ・マインホフの処刑に関わったとして暗殺される。続いてユルゲン・ポント ドレスデン銀行会長を誘拐しようとして失敗して殺害。続いて西ドイツ経営者連盟会長ハンス=マルティン・シュライヤーが襲撃され、警備員4人が死亡。シュライヤーは誘拐される。続いてルフトフンザの航空機がハイジャックされ、バーダー等の解放が要求される。(和光晴生『日本赤軍とは何っだのか』によるとメンバーはRAFとともにPFLPから分派したハイジャック専門のアブ・ハニ派が参加した。アブ・ハニはPFLPとまだ分派していなかった頃、日本赤軍のリッダ空港事件、ハーグ事件に対して指導的役割を果たしている。)航空機はソマリアの空港に着陸し、機長が銃殺されるが、乗客は解放され、ハイジャック犯は一人を除いて殺害される。解放に失敗すると、獄中のアンドレアス・バーダー、ヤン=カール・ラスペはピストル自殺。グドルン・エンスリンは首吊り自殺した。1977年のことだった。獄中に何故ピストルがあったのかは不明。映画はこの解放がアラブ等の外部の勢力と連携しており、外部からの殺害をほのめかす。誘拐されていたシュライヤーは殺害される。

と、書いてて嫌になるような結末を迎えるのだが、これだけ過激になりながら、それでも支持された当時の西ドイツの状況がすさまじい。RAFは中心メンバー全てを失った後も東西ドイツ統一まで活動を続ける。高等裁判所長官を襲うなど、その後、ペルーで多大な犠牲を出したセンデロ・ルミノソの手口を彷彿とさせる。民主主義の根幹にあたる司法をテロの対象にしてしまうことはその後恐怖政治を生んでしまう。センデロ・ルミノソにおいてはセンデロ・ルミノソによるテロとそれを鎮圧する政府によるテロにより多大の犠牲が出ている。RAFがそこまで行かなかったのは都市ゲリラの手法を取ったことにあり、西ドイツに農村ゲリラを行う場所など無かったことがあるだろう。ただ、国際的であったために長引いたことは確かだ。彼らが革命に政権を取ったにしてもこのような手口ではロクでもない政権が出来てしまう。彼らの主張がファシズムとは反対の無政府主義だとしても、ナチスとネガとポジを反転しただけで構造は同じだ。それが一般人にも支持されていたのだ。ドイツにはさらに過去にもミュンスターの悲劇のような事件があり、裕福であってもヒステリックになり易い素地があるようにも思えてしまう。日本赤軍との共通点がどれだけあるのだろうと本作を見てみた。『ベルリン、僕らの革命』(2004/ドイツ・オーストリア合作/ハンス・ワインガルトナー監督)のように現代のドイツの視点からは共感できるものがあった。だが、RAFについては、ウルリケ・マインホフには日本の左翼運動の暗さと通じるものが一部あると思うが、その他は私の目から見ても事情が大きく異なって見えてしまう。『理想の果てに』というが、『理想の名前のついた暴力の果てに』にしか見えない。最初から手段と目的を履き違えている。

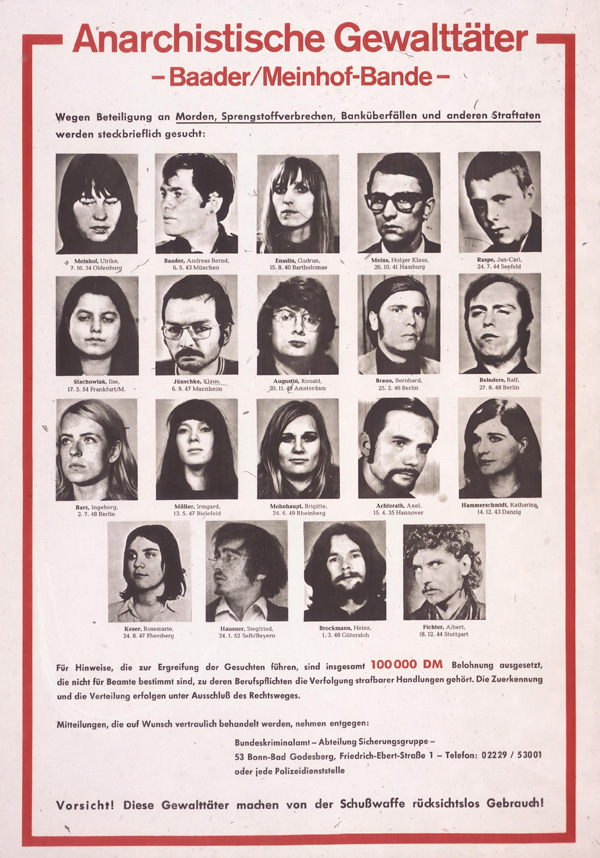

バーダー・マインホフ・グループの手配写真

H22.09.05