インカにおける文明の衝突について③

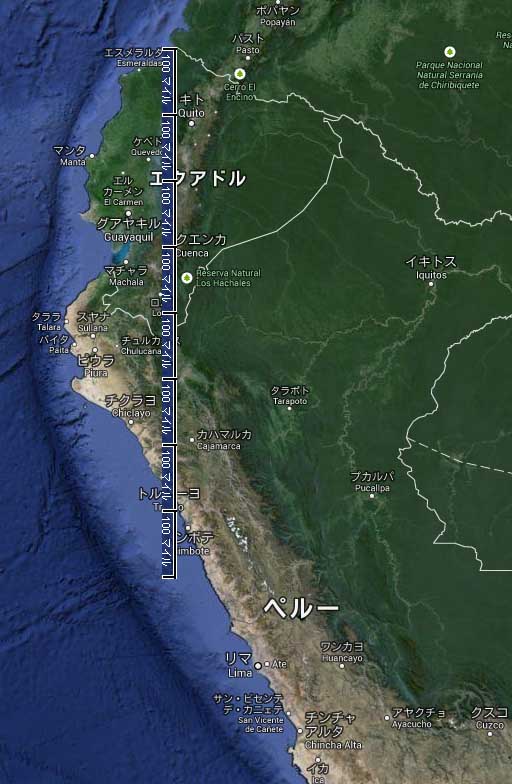

地図を見てもらえばわかる通り、スペイン人達がスペインからペルーに至るためにはパナマの大西洋側でスペインからの乗ってきた船を乗り捨て、パナマの太平洋側で新たに建造した船で太平洋側を南下してペルーに行く必要がある。当時はパナマ運河は無い。北米氷の北極海を迂回するルートはもちろん、南米の南端を迂回する航路も発見されていなかった。スペイン人がチリに至ったのはペルー征服後、1536年フランシスコ・ピサロと共にペルー征服を企てたディエゴ・デ・アルマグロによってだった。南アメリカ大西洋側から陸路で行くルートはどうかというと、フランシスコ・ピサロの弟ゴンサロ・ピサロが1541-1543年にキートから逆に東への探検を試みている。350人のスペイン人と四千人の先住民を連れて出発したが、キートに帰還した際は先住民は半分以下、スペイン人は80人のみ、衣服も失い、野獣の皮を纏いやつれ果てた変わり果てた有り様という大失敗の探検だった。ただ、ナポ川を発見した際、1541年12月フランシスコ・デ・オレリャーナを急ごしらえで作成した帆船に乗せナポ川の下流に食料調達と斥候に出させた。オレリャーノはナポ川を戻ることが出来ず、そのままアマゾン川に合流し、1542年8月アマゾン川河口に達してそのままスペインに帰ってしまった。その後、この地域の征服を試みるが死んでしまい、南米のこの地域はスペインではなく、ポルトガルの植民地になる。南北アメリカ大陸は当時大西洋から太平洋を隔てる陸の壁だった。

地図を見てもらえばわかる通り、スペイン人達がスペインからペルーに至るためにはパナマの大西洋側でスペインからの乗ってきた船を乗り捨て、パナマの太平洋側で新たに建造した船で太平洋側を南下してペルーに行く必要がある。当時はパナマ運河は無い。北米氷の北極海を迂回するルートはもちろん、南米の南端を迂回する航路も発見されていなかった。スペイン人がチリに至ったのはペルー征服後、1536年フランシスコ・ピサロと共にペルー征服を企てたディエゴ・デ・アルマグロによってだった。南アメリカ大西洋側から陸路で行くルートはどうかというと、フランシスコ・ピサロの弟ゴンサロ・ピサロが1541-1543年にキートから逆に東への探検を試みている。350人のスペイン人と四千人の先住民を連れて出発したが、キートに帰還した際は先住民は半分以下、スペイン人は80人のみ、衣服も失い、野獣の皮を纏いやつれ果てた変わり果てた有り様という大失敗の探検だった。ただ、ナポ川を発見した際、1541年12月フランシスコ・デ・オレリャーナを急ごしらえで作成した帆船に乗せナポ川の下流に食料調達と斥候に出させた。オレリャーノはナポ川を戻ることが出来ず、そのままアマゾン川に合流し、1542年8月アマゾン川河口に達してそのままスペインに帰ってしまった。その後、この地域の征服を試みるが死んでしまい、南米のこの地域はスペインではなく、ポルトガルの植民地になる。南北アメリカ大陸は当時大西洋から太平洋を隔てる陸の壁だった。1522年パスクアレ・ド・アンダゴヤはパナマから現在のサンファン川河口付近まで達し、そこで病気になってしまい帰還した。(『ペルー征服』ではビルー河という記述で、最近の著作である『インカ帝国-その征服と破滅』(山瀬暢士 2007 メタブレーン)においてもビルー川という記述だが、現在、googleマップを見てもそのような川は無い。Pascual de Andagoyaで検索しスペイン語のサイトを参照するとサンファン川に達したという載っている。(※))疫病は南北アメリカ大陸先住民の95%を死に至らしめたが、ヨーロッパ人にとっても南北アメリカ大陸の病原菌は脅威になっている。梅毒は新大陸の疫病という説が有力だ。ともあれ、この探検で南には富んだ国があるという情報がもたらされた。また、この年はエルナン・コルテスがアステカ帝国を下した年でもあった。

※『インカ帝国の虚実と実像』(講談社選書メチエ)にある地図を見るとパナマのサンミゲル湾とサンファン川の間の地帯を河ではなく地名としてビルーと記載している。H29.08.20追記。

1524年フランシスコ・ピサロは1艘の小型船100人余りを率いて南方へ探検に向かった。船は2艘もっていたがもう1艘は艤装が済んでおらず、後発でアルマグロがさらに6、70名を率いて出発した。この時、ピサロは既に50歳を過ぎていた。(『ペルー征服』の1471年生年説による。『インカ帝国-その征服と破滅』では1478年生年説を採っている。その説を採用した場合は40代後半となる。) ピサロはスペインにおいても1495-1498年イタリアで戦争に参加し、1502年新大陸に上陸した後も一兵卒として戦い続けた後、当時では既に老齢になってようやく自分が指揮する遠征をすることが出来た。資金は宣教師エルナンド・デ・ルケが集め、パナマ総督ペドラリアスと遠征事業の契約を行った。布教という大義がピサロのような下級貴族のしかも教育もまともに受けていない私生児にこの歳になってようやくチャンスを与えた。しかし、それはコルテスのような正規軍ではなく、寄せ集めの兵だった。

結果からいうとこの遠征は飢餓、『インカ帝国-その征服と破滅』によると原住民の抵抗により6割以上死者を出し失敗した。『ペルー征服』では2回目の遠征の時、160名だったため、4分の1の死者としているが、再募集が行われているため、それよりも大きい死者と考えられるだろう。(※)アンダゴヤが達したサンファン川を遡って上陸を試みたが、いい上陸地点がみつからず戻り、その先少し行ったところで原住民の抵抗を受け、ピサロ自身甲冑を着ていたにも関わらず7箇所以上矢傷を受け倒れてしまい九死に一生を得た。この遠征では銃を持っていなかったとはいえ、後にカハルマルカで500倍のインカ兵を倒したピサロもこの有様だった。後発でやってきたアルマグロもこの地で激しい抵抗に遭い、片目を失明してしまった。パナマ総督と契約を行った遠征であったが、パナマ総督が請求した分け前はわずか千ペソでこの遠征に何の期待もしていなかった。その代わりに人命の損失を責めた。

※ピサロの秘書フランシスコ・デ・ヘレス(『インカ帝国遠征記』増田義郎訳 中央文庫から。)によると、ピサロ隊112名、アルマグロ隊70名のうち生き残りは合わせて50名だったという。つまり生き残りは1/3以下。サンファン川を南下した時の原住民の襲撃で5名死亡、負傷12人。『ペルー征服』では負傷したピサロが果敢に戦い追い返した様子が描かれるが、ここでは原住民に死んだと思われて放置されたと書いてある。H25.08.28追記。

ルケは2回目の遠征資金を前借りし、許可を得るに辺り、用いたのは財宝への欲望と原住民の改宗の大義だった。これにより2万ペソの前借りに成功し、遠征で獲得した土地と財宝が得る契約をした。この黄金への欲望とキリスト教が、征服者とその周囲を無謀に見える挑戦に駆り立てる原動力だった。ただ、パナマ総督という正規軍がこの遠征を進めた訳ではなく、正規軍の報酬にありつけない日本の戦国時代で言えば足軽のような、その体制の矛盾を背負う階級が一発逆転するためにこの遠征を推し進めたのだ。この遠征ではより大きく優秀な船を2艘購入し、まず、1艘で160名を率いてピサロは1526年出発した。アルマグロは今回もその後さらに集めた80名と食料を詰め込んで後発で出発した。サン・マテオ湾付近に達するとトゥンベスから来たバルサ船(インカの帆付き筏船)に乗るインカ商人を発見し、その内数人を捕らえた。ピサロは村々を襲い、略奪し、原住民を捕らえながら進んだ。また、原住民の弓矢の襲撃を受け1度に14人が死亡することもあった。甲冑という鉄で重武装した兵でも弓矢に負けてしまう。『銃・病原菌・鉄』の記述を見ると鉄の無敵さを印象付けるが、実際はこの程度だ。カハマルカでの出来事はもう少し別の要因がある。そしてついにインカの都市トゥンベスに到達する。そこでは友好的な交流が行われた。通訳は捕らえた現地人が行った。インカ貴族は葡萄酒を初めて飲み、インカの酒よりも美味しいと驚いたという。また、鉄の斧を貰い、初めて見る鉄に大喜びした。また、銃を撃ってみせると雷のようだと怖れたという。スペイン側からインカ側への反応としてはピサロの部下アロンソ・デ・モリーナは現地の女性に対して恋に落ちてしまったという。神殿は純金や純銀で造った果実や野菜の模造で煌めいていた。トゥンベスにいたインカ役人はキトーにいたインカ皇帝に対し、すぐこの不思議な訪問者の報告をしたという。2回めの探検はトゥンベスを出てトルヒリョと現在のリマの間辺りまで達した後帰還した。この辺りはインカのバルサ船が行き来し、インカの人々はスペイン人の甲冑や雷の音がする鉄砲を見て、「太陽神の子孫」と呼び始めた。目新しい物を持つ人々をこのように崇めてしまうところはアステカと同じことが起きている。崇めてしまったことによって征服を容易にしてしまうのだ。それでもインカの人々はインカ皇帝の方が偉大と考えいた。ピサロはキリスト教を信じなければ地獄に堕ちるからスペイン王に服従するように言ったが、ペルーが征服された後一兵士としてやって来たシエサ・デ・レオンは以下のように記述する。

この時インカの人々は、ピサロの言っていることは冗談だと重い、一文も損をするわけではないから彼の言うことに従おうと決めた。彼らはこの時、笑いながら臣従の誓いをしたそうである。つまり、スペインの王にしろ、自分たちの皇帝ワイナ・カパックに勝るわけがないと考えたのである。

『インカ帝国-その征服と破滅』P.31

つまり、アステカと異なり、インカではスペイン人を崇めてしまった訳では無かった。言語の違いで意思疎通が途切れがちになる中、彼らインカの世界から見ると、根拠のないことを真顔で言っているようにしか聞こえなかった。真新しい物を持つことで興味深いが、奇妙なヒゲの言っていることりもワイナ・カパックの威光の方が絶対的だったのだ。タワンティンスーユの外、ピサロの背景、ヨーロッパにおけるキリスト教の影響力に対する知識は皆無だった。キリスト教の世界観に固執しているとしても、ピサロの方がアステカ征服の事例も知っており、スペインそしてパナマからインカに辿り着くまでの遠征の中でインカの概観を想定出来ていた。

パナマ帰還後、新たな遠征の援助を受けようとしたが、パナマ総督もまた、人的犠牲を理由に拒否した。そのため、ピサロはスペイン王室に直接許可を得るため、スペインに帰還した。スペイン帰還後待っていたのは収監だった。命じたのはエンシソという移民の仲買人でピサロもその移民として新大陸に渡ったため、その金銭の請求権を持っていた。90年代に中国から日本の密入国を仲介した蛇頭のようなものだったのだろう。スペインでのピサロの立場は下級貴族とはいえ、より悪い人間に翻弄される立場だった。ピサロの遠征の成果を知っていた人々によりこれが話題となり、スペイン宮廷が釈放を命じ、ついにスペイン王カルロス5世に拝謁した。そしてピサロに対してサンティアゴ河から南600マイル(965.6 km)(※)の征服と総督となる権利を得た。しかし、実際は、これではエクアドルとペルー北部しか入らない。クスコ征服後の1534年ピサロの兄弟エルナンド・ピサロがスペイン王に拝謁し、さらに200マイル増えた。それでもリマ、クスコは入らない。ピサロはアルマグロにも同じ地位に入れるように進言したが、内紛の火種になるために断られた。ピサロのせいでは無いがアルマグロとの確執はここから始まる。アルマグロは後にピサロの領土の南端からさらに南600マイルの征服と総督となる権利を得た。その基準で実際にはリマ、クスコともアルマグロの領土となるが、当時の測量では不明確でクスコを巡って実効支配するピサロとアルマグロはここを巡って争うことになる。また、遠征の援助は銃、砲や軍用品の購入に関わる僅かな援助で、ピサロ達はまた資金を借金する必要があった。そしてようやく揃えられたのが5艘の船を手に入れた。しかし兵は180人足らずだった。

パナマ帰還後、新たな遠征の援助を受けようとしたが、パナマ総督もまた、人的犠牲を理由に拒否した。そのため、ピサロはスペイン王室に直接許可を得るため、スペインに帰還した。スペイン帰還後待っていたのは収監だった。命じたのはエンシソという移民の仲買人でピサロもその移民として新大陸に渡ったため、その金銭の請求権を持っていた。90年代に中国から日本の密入国を仲介した蛇頭のようなものだったのだろう。スペインでのピサロの立場は下級貴族とはいえ、より悪い人間に翻弄される立場だった。ピサロの遠征の成果を知っていた人々によりこれが話題となり、スペイン宮廷が釈放を命じ、ついにスペイン王カルロス5世に拝謁した。そしてピサロに対してサンティアゴ河から南600マイル(965.6 km)(※)の征服と総督となる権利を得た。しかし、実際は、これではエクアドルとペルー北部しか入らない。クスコ征服後の1534年ピサロの兄弟エルナンド・ピサロがスペイン王に拝謁し、さらに200マイル増えた。それでもリマ、クスコは入らない。ピサロはアルマグロにも同じ地位に入れるように進言したが、内紛の火種になるために断られた。ピサロのせいでは無いがアルマグロとの確執はここから始まる。アルマグロは後にピサロの領土の南端からさらに南600マイルの征服と総督となる権利を得た。その基準で実際にはリマ、クスコともアルマグロの領土となるが、当時の測量では不明確でクスコを巡って実効支配するピサロとアルマグロはここを巡って争うことになる。また、遠征の援助は銃、砲や軍用品の購入に関わる僅かな援助で、ピサロ達はまた資金を借金する必要があった。そしてようやく揃えられたのが5艘の船を手に入れた。しかし兵は180人足らずだった。1531年1月ペルー征服を行う3回目の遠征が出発した。ピサロは3艘の船でこの180人足らずの兵を率いて先発で出発した。アルマグロは2艘の船で再び新たな兵を徴収後の出発だった。いつもこのような形体で出発するのはよほど急いでいたのだろう。ピサロはサン・マテオ湾に上陸後、陸路を進み、インカが征服したばかりのコアケという町に入り略奪を行った。今回は住民が逃げ出さらないように奇襲をかけて略奪を行うという残忍さだった。そこで大量の金を入手し1艘をパナマに1艘にパナマよりさらに北西のニカラグアまでそれを持ち帰らせた。黄金を見せることでさらなる募兵を狙っていた。パナマに行かせた船には27人の騎兵と30人の歩兵の増員を連れてきた。また、ベナルカサルという人物がニカラグアから1艘の小さな船で30名を率いて駆けつけた。また、トゥンベス北、グァヤキル河口に中洲のように浮かぶ大きな島ブナ―島に達した時、ニカラグアに行かせた船がもう1艘の船を連れ、さらに100名を連れてやってきた。これでようやくピサロの先発隊だけで370人余りとなった。しかし、シエサ・デ・レオンによるとコアケを襲撃した時点で既にその様子は当時の13代インカ皇帝アタワルパまでその情報は伝えられてしまっていた。

※当時のスペインではレグアという単位が使われた。『ペルー征服』の記載では600マイルと記載されているが、実際には200レグアとされた。レグアは時代と用途で長さが変わり、スペインの当時の航海上の長さでは緯度1度に相当する子午線弧長÷17.5で6.3kmとなり、マイルでは3.9マイル、200レグアは1260kmとなる。(後代スペインでは5.57km。3.46マイル。200レグアは1114km。『大航海時代叢書 第Ⅱ期 ペルー王国史』(岩波書店)ではこの長さを註記している。)また、1レグア=3マイルと換算する方法もあり、ブレスコットはそれを採用したようだ。前者の場合、リマはピサロ総督範囲に入り、クスコはギリギリと言ったところ。当時の地理上の距離換算の不確定さが後の火種の一因となったと考えられる。H29.08.20追記。

というようにピサロのペルー征服は行くも地獄、引くも地獄の綱渡りだった。スペインやパナマ総督としてもメキシコも平定したばかりで、そこから遥か南のことまで考えていられなかった。ここまで性急にピサロが遠征に拘ったのも自分がすでに年をとっているのと、他の誰にもこのチャンスを渡したく無かったからだろう。ピサロがこのような無謀な遠征を試みることが出来たのも、貨幣経済と投資という借金が出来たことによる。0ですらなく莫大なマイナスを作り出すシステム。返ってくるとは限らない未来を担保に出す博打。その保険のために利息を取る金融。現在の企業においても、見た目を元気な企業も実態は借金で、赤字ですらあるというケースは多い。アベノミクスでも実態として工場は日本に戻ってきていないにも関わらず、期待だけで株価は上がる。国レベルで見ても国債を発行していない国はほとんどない。また、原発のように廃棄物の処理方法も、事故にあった時の取り返しのつかない被害も見積もられず、将来も技術が発展し続けるという信仰を担保に建設が行われる。この実態をわからなくしてしまうこのシステムが性急に事業を拡大し、それがせめぎ合っているのが現在の資本主義だ。ブレスコットは1回目の遠征帰還後、1000ペソを請求し非協力的だったパナマ総督をインカの富を放棄する「なんと愚かな男だろう!」と評するが、周辺の安定が手一杯の状態で不確かな情報を元に隣接もしていない遠い遠征をする投資こそが異常なのだ。第二回目の遠征でルケが神の名をもってこの契約を取り付けたことについてブレスコットはこう述べる。

スペイン人の新大陸征服は少なくとも理想として布教を目的とした。この高い目標に卑しい動機が大いに混り、中には卑しい目的だけで行動した者があったことは何人も否定しないであろう。

(中略)

しかしアメリカ遠征十字軍の根幹をなしたものが宗教であることは、たとえ実行において目的に副わなかったにせよ、歴史に明らかなところである。

(中略)

なるほど運命の国を席捲したのは勢い猛な十字であって、向かうところ、悉くに破壊と灰燼を齎した。しかし、それでも、人類救済を目指す十字の標、現在の人類も将来の人類も永久の破滅から救う唯一の標が征服の名分であったことは争われぬ。

『ペルー征服(上)』P.167-168

愚かどころか、狂信的なカルト宗教の教祖が言いそうだ。その350年前のインカにおいては奴隷は解放されていたにも関わらず、未だ奴隷が解放されていなず、人種差別を伴いつつ人類救済を騙る十字の標。19世紀になっても南北アメリカ大陸での異民族への悪行の数々を正当化する十字軍。20世紀の文明の発展を牽引しつつも、人類を永久の破滅から救うどころか永久に破滅させる核エネルギーまで開発した原動力だ。それはブレスコットの言う通り名声や報酬を望むという卑しい個人的な動機だけでは成し得なかった。1493年ローマ教皇アレクサンダー6世はトルデシリャス条約で地球をスペインとポルトガルの領土に分けてしまった。当然実効支配は伴わない概念としての地球分割だった。実効支配を伴わないその外の地域はキリスト教の光がまだ当たっていないとされる地域だった。インカの世界が太陽神インカを皇帝とするように、ヨーロッパの人々にとってキリスト教は世界そのものだった。自身の欲望を神に宿すことによって地球そのものにもなれるという際限なき尊大。中国における中華思想よりもより狂信的な信仰が資本の抑圧とともに外に流出していったのがこの時代だった。インカの人々はあのヒゲがこのような資本の抑圧を受けて、狂信的信仰を大事そうにしている背景を知り得なかった。

H25.08.23