初夏のスペインピレネー

|

2004年6月7日〜7月13日 石渡由美(記) ピレネーのスペイン側とフランス側を訪れたが、長期滞在したスペイン側を紹介します。 |

||

|

|

|

|

|

Hospitalからハイキングの途中 |

アグアモーチェ |

アグアモーチェの谷の花 |

|

|

|

|

|

コロメール湖 |

レドン湖 |

水仙の大群落 |

![]()

|

ヨセミテ・ビックウォール。クライミングをある程度やったことある人ならば誰でも知っている場所だろう。そこはまさにクライマーの聖域だ。 この計画が最初に出来たのは2003年の秋に雲表の栗原君と来年ヨセミテに行こうという話から盛り上がっていった。それまでクラックをやったことの無かった自分にしてみればそれはまさに新しい挑戦に相応しかった。実際本格的にクラックを登り始めたのは2004年をだいぶ過ぎた3月の城ケ崎だった。フェースのグレードを上げるのに夢中になってしまい。ちょっと遅いスタートだった。しかし、フェースをやっていたことはマイナスにはなっていなかった。足ジャムが下手な僕にスメアリングがフォローしてくれた。何とか6月くらいには10dあたりを登れるようになっていた。 しかし、トラブルは出発前に起こってしまう。パートナーの栗原君が仕事の都合がつかず、突然のキャンセル。振り出しに戻ってしまった…。周りで何人か行く人たちは把握していたがみんなパートナーと目標のルートも持っていてとても入れる隙間が無かった。 そんな時に近藤さんからの1本の電話が入った。仕事が何とか休めるようになったんだけど今から仲間に入れてもらえるかと。ふたたびモチベーションは上がってくる。その後、不動沢やミズガキでマルチを登りこみ、遂に出発の日を迎える。 ヨセミテ到着直後は時差ぼけや岩が日本の花崗岩よりも氷河に磨かれて滑るなどしてなかなか調子を上げられず苦労する。 やっと調子が上がって24日ハーフドームの取り付き目指し、車をカリービレッジの駐車場に置き、8:00頃出発する。取り付きまでのアプローチは2種類あり時間は掛かるがハイキングコースを辿る緩やかな道とミラーレイクという湖から直登して取り付きに上がるクライマーズトレイルの2つだ、今回僕らがクライマーズトレイルで行くことにした。道は確かに急だが60度くらいのスラブにしっかりしたフィックスがあり、快適に登ることが出来て約4時間くらいで取り付きにつく。上から声が聞こえる。1パーティー取り付いているみたいだ。持ってきたロープで2ピッチ分フィックスを張る、これで明日のスタートがだいぶ楽になる。16:00くらいには作業が終了してその後は他のルートを単独で登ろうとしていた外人と話をしたりして時間を過ごす。今回の装備はとにかくお互い軽量にしてフォローもなるべくユマーリングしないで登る計画。そのためシュラク&カバーは無し、着込んで寝るというシンプルなスタイルだった。しかしハーフドームは標高も高い分、夜は結構冷えていた。取り付きで転がって寝ていると近藤さんが焚き火を付けてくれとてもかい。 翌朝6時出発、近藤さんが先頭でユマーリングするが結構てこずっている。確かにバックロープの荷揚げ用直径7ミリのロープは結構登りづらい、おまけに体重を掛けるとかなり細くなりちぎれてしまうんじゃないかと恐ろしくひやひやさせられる。2ピッチフィックスを上がるとそこからはつるべであがる。しかしフォローはつらい。かなり軽くしてきたがそれでも重さ7キロくらいのザックを背負わなければならず、ジャミングした手が信用できず、結局カムにアブミを掛けてしまい人工で登る。体力も時間も消耗してしまう。陽が当たるのも午後2時からで陽が当たっていても風があると寒いぐらいだ。途中のテラスに水1ガロンを置いていくことにする。その後もペースは延びず結局予定していた16ピッチが終わったところにあるテラスに到達出来ずその1.5ピッチ下のチムニーの中で惨めなビバークをすることになる。フィックスして1ピッチ下りれば下にテラスはあったものの翌朝の登り返しを考え今いる場所で我慢することにした。 翌朝7時出発。しかし寒い、体は水を要求しているが寒くてとても飲む気になれない。近藤さんはダウンを着たままチムニーをずりずり上がり背中に穴が開いてしまったくらいだ。 核心は17〜19P目にあるジグザグクラックと言われる薄かぶりのフィンガークラックだ。余裕が無く人工で登るが途中エイリアンが外れて1フォールする。その後、有名なロビントラバースを通り残すところあと2ピッチ。時計を見ると18:00時を過ぎていた。その後のピッチは振り子トラバースを2回とA2のどちらも時間が掛かるピッチが残っている。振り子トラバースのピッチはボルトラダーがあるものかなり間隔が広くフリーで登らないと行けず苦労させられる。その後も下向きのシンクラックにエイリアンを決め慎重にアブミに体重を移すデリケートなピッチ、どんどん暗くなっていく空に焦せりを感じつつ慎重に行かなければない。集中力で何とかピークに抜けた時、無意識に言葉にならない雄叫びをあげてしまう。近藤さんが登ってきたのはそれから30分後の19:30。何とかその日に抜けることが出来た。 パーティーによっては頂上でビバークしてから戻る場合もあるが僕らはキャンプ地に残したラーメンが頭から離れず、疲れた足を引きずり途中道に迷ったり熊の恐怖に怯えながら3:00、テントに戻る。2人でラーメンを3袋分作るが内臓が疲れすぎていて半分も食べられず眠りに堕ちてしまう。 その後、近藤さんは仕事のため8月で日本に帰ってしまう。一人になってから少しテントに引きこもり状態の生活が続く。疲れもまだ取れず、知り合った日本人パーティーとショートのエリアにいっても1本か2本しか登れない。ようやく調子が戻った頃、1人で来ていた日本人と会う。見れば城ケ崎とかで顔は見たことある人だった。すぐに意気投合しボルダリングから一緒に登り最後はエルキャピタンの1DAYルートのイーストバットレスまで一緒に登ることが出来た。さらに大岩あきこさんたちと一緒に来ていた若月和美さんとも会い、たまたまパートナーが捻挫していたので一緒にナットクラッカーを登ったり、1人になってからも素晴らしい人達と知り会えることになり、これからの自分のクライミングにとても良い影響をあたえさせてくれた。海外でのクライミングは日本では味わえないようなことがいろいろ体験できる。それは時にはつらく厳しいが。最後にはまた行きたいという気持ちが勝ってしまうのだから僕は当分この生活はやめられないだろう。 小川弘資 |

|||

|

|

|

|

|

|

夕陽を浴びるハーフドーム |

|

ギアをチョイス |

|

|

|

|

|

|

|

取り付きから見た壁、デケー。 |

取り付きでトポを確認 |

ほっと一息 |

|

|

|

|

|

|

|

ビバーク |

核心、ジグザグクラクック |

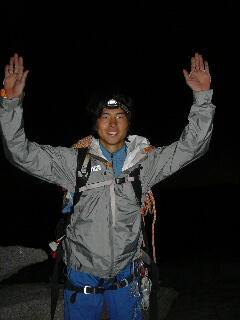

頂上に着いたのは夜8時 |

|

|

<感想> イレブンのフリーの実力と、10台前半のクラックを初見で登る技術と、アルパイン的な悪場をなにげなくこなす経験に、ルートファインディングの能力も必要だ。わたしたちは登り終えて、下降中に雨に降られたが、スピードも重要だと思う。私はクラックをもっと登りこむようにとパートナーに指摘された。難しいピッチも多量のギアやお助け棒をもちこめばなんとか自力で抜けられるかもしれないが、重い分、登りにくいし、遅くなるだろう。実力のあるパートナーに恵まれて、今年のハイライトとも言うべき思い出の1本となった。 |

||||

|

|

|

|

||

|

ミズガキ山の全貌 |

写真1:大フレーク(5P目) |

|

||

|

|

|

|

||

|

写真2:フィンガー(7P目) |

|

|

||